DOI:https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.1

Eduweb, 2025, julio-septiembre, v.19, n.3. ISSN: 1856-7576

Cómo citar:

Saavedra Romero, P.C., Iglesias-Soilán, M., García-Rebato, M., & Arauco Urzagaste, M. (2025). Competencia digital autopercibida en docentes universitarios bolivianos: un análisis de clúster.Revista Eduweb, 19(3), 9-21. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.1

Self-perceived digital competence among Bolivian university faculty: a cluster analysis

Pedro Cesar Saavedra Romero

Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, Jefe de Carrera, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

https://orcid.org/0000-0003-4855-9850

jefe.carrera.marketing@utepsa.edu

Manuel Iglesias-Soilán

Universidad Complutense de Madrid, Profesor (Assistant Professor), Madrid, España.

https://orcid.org/0000-0003-3305-2117

Macarena García-Rebato

Universidad Complutense de Madrid, Becaria de Formación Práctica UCM, Madrid, España.

https://orcid.org/0009-0008-7271-7664

Mónica Arauco Urzagaste

Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, Vicerrector, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

https://orcid.org/0000-0003-4875-543X

Recibido: 01/07/25

Aceptado: 27/08/25

Resumen

La transformación digital, acelerada por la pandemia y el auge de la inteligencia artificial, demanda una competencia digital docente que trascienda el uso instrumental de la tecnología. Este estudio cuantitativo, descriptivo y transversal se llevó a cabo con 74 docentes universitarios en Bolivia, con el objetivo de explorar su autopercepción de competencia digital, las problemáticas identificadas y sus actitudes hacia la enseñanza digital. Se empleó un instrumento ad hoc, y los datos fueron analizados mediante estadísticos descriptivos, pruebas de diferencias de medias y análisis de clúster. Los participantes manifestaron una elevada autopercepción de competencia digital y actitudes mayoritariamente positivas. No obstante, se evidenciaron problemáticas diversas, siendo la falta de recursos y conectividad uno de los principales desafíos. Un hallazgo destacable fue que los docentes con mayor antigüedad (> 11 años) percibieron mayores dificultades tecnológicas. El análisis de clúster permitió identificar tres perfiles diferenciados: “usuarios avanzados y seguros”, “usuarios intermedios con desafíos específicos” y “usuarios con bajas habilidades y reticencia”. La heterogeneidad observada subraya la necesidad de programas de formación y acompañamiento diferenciados, adaptados a cada perfil de clúster. Aunque el estudio presenta limitaciones, sus resultados aportan orientaciones relevantes para el diseño de estrategias formativas que promuevan una docencia digital más inclusiva y eficaz.

Palabras clave: Bolivia, competencia digital, docente, educación superior, autoevaluación.

Abstract

The digital transformation, accelerated by the pandemic and the rise of artificial intelligence, demands that educators develop digital competencies that go beyond basic technological use. This quantitative, descriptive, and cross-sectional study was conducted with 74 faculty in Bolivia, aiming to examine their self-perceived digital competence, the challenges they identified, and their attitudes toward digital teaching. An ad hoc instrument was employed, and data were analyzed using descriptive statistics, mean difference tests, and cluster analysis. Participants reported a high self-perception of digital competence and generally positive attitudes. However, a range of challenges emerged, with lack of resources and connectivity standing out as major obstacles. A notable finding was that more experienced instructors (> 11 years) reported greater technological difficulties. The cluster analysis revealed three distinct profiles: “advanced and confident users,” “intermediate users with specific challenges,” and “low-skilled and hesitant users.” The observed heterogeneity highlights the need for differentiated training programs tailored to each cluster profile. While the study is limited by its cross-sectional design and reliance on self-perception, the findings offer valuable insights for designing targeted professional development strategies that foster more inclusive and effective digital teaching.

Keywords: Bolivia, digital skills, faculty, higher education, self evaluation.

Introducción

La pandemia de COVID-19, junto con la expansión de las tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa -como ChatGPT o Gemini-, ha acelerado drásticamente la transformación digital en el ámbito educativo, impulsando la adopción masiva de entornos y herramientas digitales (Beltramino, 2020; Paco Vargas, 2023; Sánchez Mendiola et al., 2020). Más allá de las repercusiones globales, características de la denominada Cuarta Revolución Industrial, esta digitalización ha impactado profundamente en la educación superior, exigiendo una adaptación vertiginosa de las instituciones y de la comunidad educativa (Ramos-Zaga, 2024; Sánchez-Cruzado et al., 2021).

Como consecuencia, esta transformación ha tensionado las competencias docentes tradicionales y evidenciado desigualdades estructurales, haciendo visibles no solo brechas tecnológicas, sino también pedagógicas y actitudinales. En este escenario, intensificado por los acontecimientos citados, las universidades se enfrentan desde hace más de una década a un contexto de cambio acelerado que, si no es abordado de manera proactiva, podría comprometer la vigencia de determinados perfiles profesionales (Lévano-Francia et al., 2019). Esto refuerza la necesidad de una formación integral en competencias digitales para docentes, orientada a fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje más innovadoras y alineadas con las demandas de una sociedad diversa, globalizada y cada vez más tecnológica (Basilotta-Gómez-Pablos et al., 2022; Paco Vargas, 2023; Ramos-Zaga, 2024; Sánchez-Cabrero et al., 2019).

Es por ello por lo que este estudio adopta una aproximación complementaria a otras investigaciones actuales, que se enfocan en diagnósticos cuantitativos de niveles de competencia. El presente estudio se centra en comprender las vivencias, percepciones y desafíos que el profesorado universitario identifica con la digitalización; es decir, en la experiencia subjetiva o percepción del saber. Esta perspectiva resulta crucial, ya que el éxito de la implementación de las TIC se relaciona con las actitudes y capacidades docentes para usar estas herramientas y sortear barreras estructurales, factores fundamentales para una cultura digital sólida y una integración efectiva (Cristóvão et al., 2022).

Desde este enfoque, el estudio fue realizado en una universidad boliviana y busca analizar tres dimensiones clave: las competencias digitales autopercibidas, los retos y las actitudes de los docentes ante la tecnología educativa. El objetivo es comprender las experiencias de transformación digital en la educación superior boliviana y generar evidencia para el diseño de políticas de desarrollo profesional adaptadas a su realidad.

Referentes teóricos

En la transformación digital actual, el uso pedagógico de las TIC es tanto un desafío como una oportunidad para la educación superior. Permite personalizar la enseñanza, facilitar el acceso a recursos digitales y potenciar la colaboración (Paco Vargas, 2023). De hecho, la pandemia de COVID-19 mostró que el dominio de estas competencias digitales actuó como un factor protector, permitiendo la continuidad de la actividad profesional y educativa sin afectaciones significativas (Piñón et al., 2022; Ramos-Zaga, 2024).

Sin embargo, aprovechar estas oportunidades digitales requiere superar la carencia de competencias y la falta de una actitud favorable en los docentes (Urquijo Suárez et al., 2019). A esto se suman dos desafíos: primero, las altas expectativas de los estudiantes “nativos digitales” (no siempre sinónimo de competentes digitales) por el uso de tecnología en su formación; y segundo, la evolución del rol docente hacia ejercer como mediador, y del estudiante hacia una postura más proactiva (Tarazona Meza, 2022).

Este nuevo escenario, junto a la rápida accesibilidad a la información, la transformación de la socialización y la deslocalización del conocimiento, impulsan a los docentes a explorar nuevas dinámicas de aprendizaje (Tarazona Meza, 2022; UNESCO, 2023). Por ello, es crucial que el profesorado supere la mera presencia superficial de la tecnología, asumiendo un papel activo en la adaptación de metodologías e integrando recursos digitales que complementen potencialmente la interacción educativa tradicional, sin sustituirla (Román et al., 2016; UNESCO, 2023), siendo el primer paso la construcción una actitud favorable hacia la tecnología educativa.

Esto se debe a que, como sugiere el meta-análisis de Baker et al. (2018), el impacto pedagógico no reside en la presencia de la herramienta, sino en su modo de uso. Por ejemplo, aunque ya hace una década el 67% de los estudiantes percibían un uso frecuente de herramientas digitales como PowerPoint por parte de sus docentes (Hill et al., 2012), investigaciones posteriores establecen que un uso inapropiado -como la lectura literal de diapositivas- puede obstaculizar el aprendizaje, causar aburrimiento (Iglesias Soilán, 2020) y asociarse a prácticas docentes deficientes (Klafke et al., 2019).

De ahí que el uso de la tecnología no garantice la calidad educativa; ser “usuario” o “nativo digital” no implica ser “competente digital”, pese a posibles percepciones subjetivas, aunque estas sean un paso importante (Desmurget, 2023). Por tanto, es fundamental promover un uso efectivo y pedagógicamente informado, fortaleciendo la competencia digital docente y comprendiendo su autopercepción. El profesorado debe articular conocimiento disciplinar, pedagogía y tecnología para promover interacción, contextualización y progreso en zonas de desarrollo próximo (García del Dujo & Martín García, 2002; Sailer et al., 2021).

En esta línea, esta competencia digital, según Tarazona Meza (2022) definida como aquella que integra conocimientos, habilidades y actitudes para el uso eficaz de las TIC ha generado numerosos modelos explicativos. Algunos de los más relevantes son los generados por organismos como la UNESCO y la Unión Europea, que conceptualizan la competencia digital como el uso crítico, reflexivo y eficaz de la tecnología en contextos educativos. La UNESCO (2019) destaca con su Marco de Competencias TIC para Docentes, ampliamente adoptado. Por su parte, la Unión Europea propone el influyente DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017), que se considera una herramienta fundamental para la formación y evaluación docente en competencia digital y organiza 22 competencias en seis áreas: gestión de información, comunicación y colaboración, creación de contenido, seguridad, resolución de problemas y desarrollo profesional.

Ahora bien, más allá de estos marcos internacionales, es necesario considerar propuestas que integran y operacionalizan la competencia digital en función de las necesidades reales del profesorado. En esta línea, la integración conceptual propuesta por García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2016) identifica seis pilares fundamentales de la competencia digital docente: técnicas, información, comunicación digital, pedagógicas digitales, ciudadanía digital (uso ético) y software educativo (programas específicos).

Comprender estos pilares permite vislumbrar la complejidad de una competencia digital integral, sin embargo, no se debe olvidar que desarrollarla implica que los docentes amplíen su papel, esforzándose por incorporar recursos digitales en las clases para crear entornos de aprendizaje versátiles e inspiradores (Ramos-Zaga, 2024).

Esta ampliación del concepto de competencia digital docente puede conllevar diversos desafíos y problemáticas, algunos de los cuales dependen directamente de las acciones del profesorado, mientras que otros exceden su ámbito de responsabilidad, como es el caso de las limitaciones en la conectividad o el acceso a ciertos softwares, entre otros. En la práctica, estas dificultades contribuyen a que numerosos docentes restrinjan el uso de la tecnología a tareas elementales, como la búsqueda de información en internet (Ferrari, 2012), lo que evidencia un distanciamiento respecto al desarrollo de una competencia digital plena y significativa.

Estas problemáticas que enfrentan los docentes pueden agruparse en cinco categorías principales (Osorio Villada et al., 2011; Sánchez-Mendiola et al., 2020; Tarazona Meza, 2022): personales, circunstanciales (recursos, conectividad…), pedagógicas, evaluativas y de interacción y motivación.

No obstante, más allá del desarrollo de las propias competencias digitales -y su autopercepción- o de los retos identificados -individuales o colectivos-, resulta fundamental considerar el papel de las actitudes docentes hacia la tecnología para el éxito de la enseñanza virtual. En este sentido, las actitudes han sido identificadas como un factor relevante, no reduciéndose estas a juicios cognitivos aislados, sino que integran también dimensiones emocionales que condicionan la disposición del profesorado para incorporar herramientas digitales, la confianza en su uso y la valoración de sus beneficios y limitaciones (Robles González et al., 2021). Es decir, la actitud docente incide directamente en la experiencia de aprendizaje del estudiantado.

Por un lado, una actitud positiva y proactiva probablemente se traduzca en docentes entusiastas, abiertos al cambio, que exploran las tecnologías como una oportunidad para enriquecer sus clases, fomentar la participación y diversificar las estrategias pedagógicas. Este perfil no solo incorpora herramientas digitales, sino que también promueve su uso crítico, flexible y creativo, integrándose como un recurso pedagógico con sentido y no como un fin en sí mismo (Cañedo Ortiz & Figueroa Rubalcava, 2013).

Por el contrario, una actitud de resistencia se manifiesta en aquellos docentes que experimentan inseguridad, escepticismo o rechazo ante la virtualización (Cabero-Almenara & Martínez-Gimeno, 2019), especialmente cuando perciben que las herramientas digitales amenazan su rol tradicional o desdibujan su autoridad en el aula (Howard et al., 2020). Esta resistencia tiende a intensificarse en contextos caracterizados por una escasa cultura digital institucional o por la falta de apoyo técnico y pedagógico, lo que refuerza la sensación de desamparo frente a los desafíos que plantea la enseñanza digital (García-Peñalvo et al., 2020).

Por lo tanto, puede hablarse de una dicotomía en los extremos de un continuo, identificada por Baelo & Cantón (2009), distinguiendo entre docentes que se resisten al cambio tecnológico y aquellos que muestran una predisposición a innovar y sistematizar su labor mediante nuevas habilidades. Este último grupo, más adaptativo, reconoce la necesidad de una enseñanza universitaria apoyada en recursos tecnológicos. Sin embargo, esta adaptación no siempre es sencilla. Estos autores advierten que el uso de entornos virtuales en el ámbito académico puede desencadenar escepticismo, fatiga, estrés, ansiedad e ineficacia, generando insatisfacción y dificultando la integración tecnológica.

En definitiva, las actitudes docentes ante la virtualidad son heterogéneas y, junto con el nivel de competencias y las problemáticas detectadas, inciden de manera decisiva en la calidad del proceso educativo. Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar el nivel de autopercepción de la competencia digital, analizar el nivel de problemática percibida frente a los entornos digitales, así como las actitudes predominantes hacia la virtualización de la enseñanza. Todo ello permitirá una comprensión más ajustada de sus necesidades y contribuirá al diseño de estrategias para consolidar modelos de enseñanza y formación docente más inclusivos, dinámicos y eficaces en contextos digitales.

Metodología

Este estudio empleó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo que buscaba detectar las propiedades de la población analizada sin manipular variables, y transversal, implicando la recolección de datos en un momento específico.

Participantes

La población de estudio abarcó la totalidad de 116 docentes de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA), en Bolivia. Inicialmente, 94 docentes (81.03% de respuesta) cumplimentaron el instrumento. Tras una rigurosa depuración de datos por inconsistencias, respuestas incompletas o aquiescencia, y priorizando profesores a tiempo completo, el grupo de participantes final válido para análisis se ajustó a 74 docentes.

De estos 74 participantes:

Instrumento de valoración

Se diseñó un instrumento ad hoc específicamente para cumplir los objetivos de esta investigación. Conformado por 19 ítems, se registraron respuestas mediante una escala tipo Likert de 1 a 7 (totalmente en desacuerdo/de acuerdo).

Su estructura a priori evaluó las tres dimensiones principales presentadas en el marco teórico: Competencias Digitales autopercibidas (CDa) con 6 ítems, Problemáticas Docentes (PD) con 5 ítems, y Actitudes Docentes (AC) con 8 ítems.

La consistencia interna del instrumento mostró niveles de fiabilidad adecuados. El coeficiente alfa de Cronbach fue de .786, considerado aceptable para investigaciones exploratorias. Adicionalmente, el método de dos mitades arrojó un coeficiente de .911. Este valor elevado podría estar sobreestimando la fiabilidad global del instrumento, dado que en ocasiones la división efectuada favorece la formación de subgrupos de ítems especialmente consistentes. En cambio, el alfa de Cronbach proporciona una estimación más conservadora.

El análisis factorial exploratorio (AFE) fue justificado por un índice KMO de .859, indicando una excelente, adecuación muestral según criterios de Kaiser. El AFE identificó una estructura de tres factores subyacentes que explican el 67.373% de la varianza total, con similitudes sustanciales, aunque no idénticas, a la propuesta teórica a priori. Específicamente, el ítem PD1 se agrupó con “Actitudes Docentes” (AC), y el ítem AC2 con “Problemáticas Docentes” (PD). La composición empírica final fue: Factor 1 (CDa): ítems CD1-CD6; Factor 2 (PD): ítems PD2-PD5 y AC2; Factor 3 (AC): ítems AC1, AC3-AC8 y PD1.

Procedimiento

La recolección de datos se efectuó mediante un censo poblacional de los docentes de UTEPSA, garantizando la participación de todo el universo de estudio. Este proceso se llevó a cabo digitalmente, a través de una plataforma en línea, entre el 18 y el 20 de octubre de 2023.

La digitalización facilitó el acceso, la sostenibilidad y el anonimato percibido por los participantes, lo que tiende a minimizar posibles sesgos como la deseabilidad social, según Goos y Salomons (2017).

Análisis de datos

El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando el software SPSS 29.0.1.1.

Se evaluó la fiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa de Cronbach y el método de dos mitades. Se realizó un AFE empleando el método de extracción de componentes principales con rotación Varimax y normalización Kaiser, para examinar la estructura latente y validez del constructo. Se calcularon las puntuaciones en el factor general y en los tres factores de segundo orden.

Adicionalmente, se realizaron análisis descriptivos (medias, desviaciones típicas y modas) y pruebas t para muestras independientes y ANOVA de un factor para explorar diferencias significativas entre subgrupos sociodemográficos.

Finalmente, para identificar grupos homogéneos de casos se implementó un análisis de Clúster en dos fases: (1) un análisis jerárquico (distancia euclídea al cuadrado, método de Ward) para determinar el número óptimo de clústeres mediante dendrograma y tabla de aglomeración (variables estandarizadas); y (2) un análisis K-medias para la formación y caracterización definitiva de los perfiles. La descripción de estos se basó en los centroides finales y un ANOVA para confirmar las diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos para cada variable.

Resultados y discusión

Análisis Descriptivos y Diferencias de Medias

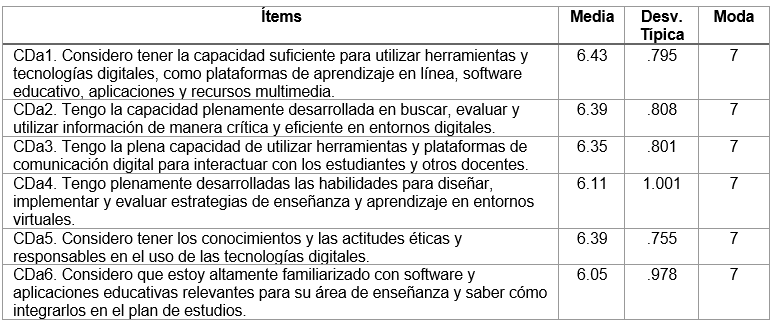

En cada tabla se presentan los resultados descriptivos (media, desviación típica y moda) para los tres factores identificados.

Tabla 1.

Estadísticos descriptivos del factor “Competencia Digital autopercibida” (CDa)

Los resultados para el Factor 1, “Competencia Digital autopercibida”, indican una percepción generalmente alta. Las medias de todos los ítems superan 6.00, con una moda consistente de 7, sugiriendo un alto grado de acuerdo con sus capacidades digitales en entornos educativos.

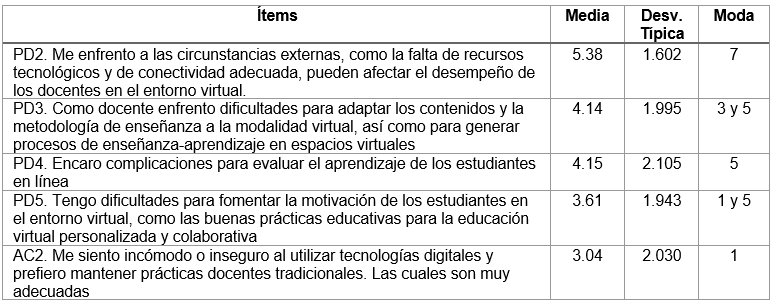

Tabla 2.

Estadísticos descriptivos del factor “Problemáticas Docentes” (PD)

Los resultados para el Factor 2, “Problemáticas Docentes”, son más heterogéneos, reflejados en desviaciones típicas más amplias. El ítem PD2, sobre factores externos como la falta de recursos, mostró una media alta (> 5) y moda de 7, indicando que estas circunstancias son percibidas como problemáticas. En contraste, las dificultades para adaptar contenidos (PD3) y evaluar en línea (PD4) presentaron medias más bajas, cercanas al punto teórico de corte (4). Los ítems PD5 y AC2, con medias por debajo de este punto y modas mínimas, sugieren desacuerdo con las problemáticas planteadas.

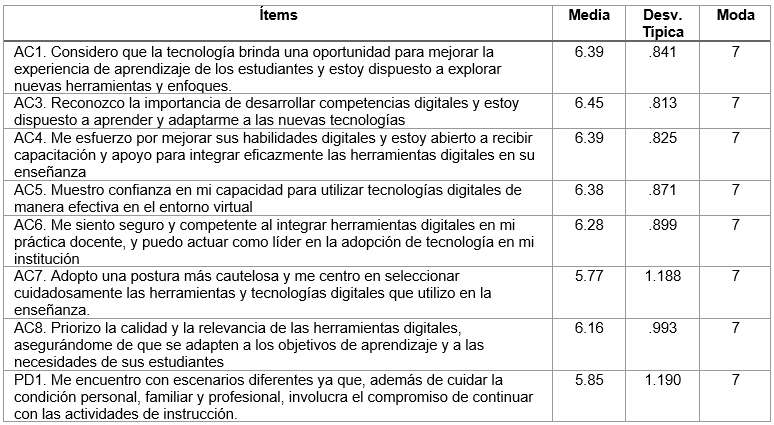

El factor de “Actitudes Docentes” mostró consistentemente medias altas (> 6.00) y una moda de 7, revelando una actitud muy positiva del profesorado hacia la integración tecnológica. El ítem PD1, ahora en este factor, también presentó una media elevada, señalando un fuerte compromiso.

Tabla 3.

Estadísticos descriptivos del factor “Actitudes Docentes” (AC)

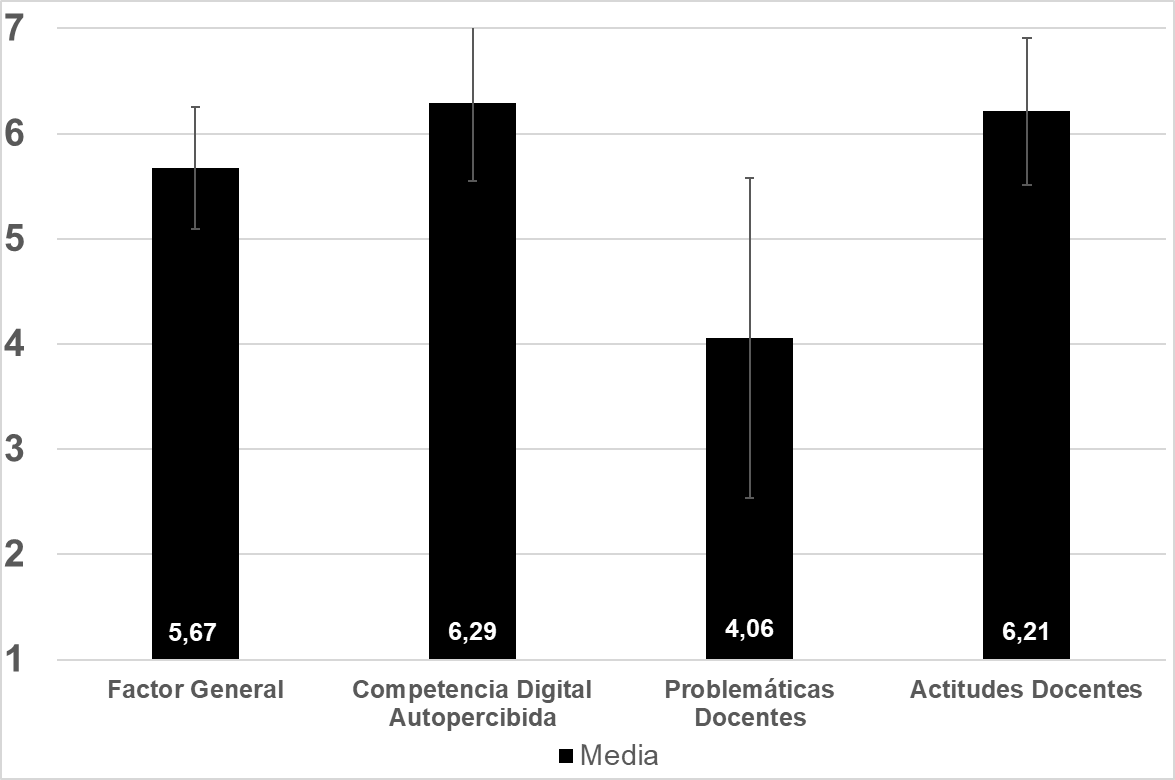

Por último, la Figura 1 muestra los valores promedios y sus desviaciones típicas de los tres factores de segundo orden. Se ilustra que la competencia digital autopercibida y las actitudes docentes se acercan al máximo de la escala con desviaciones típicas moderadas (≈ 0.70). Las problemáticas docentes, sin embargo, presentan una media en el punto teórico de corte (4) con una desviación típica más amplia (1.52).

Figura 1. Valores promedios y barras desviación típica del factor general y los factores de segundo orden.

Finalmente, se realizó un análisis para identificar variaciones en las respuestas del profesorado según variables demográficas. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p < .05) por sexo, antigüedad general en la universidad, rango etario o participación en diplomados TIC.

Sin embargo, en los factores de segundo orden, se detectaron diferencias significativas en “Problemáticas Docentes” según la antigüedad en UTEPSA (p = .002). La diferencia fue entre el grupo con menos de 4 años de experiencia (M = 3.39, DT = 1.50) y aquellos con más de 11 años (M = 4.91, DT = 1.17). Esto indica que los docentes con mayor antigüedad tienden a percibir más problemas con el uso de las herramientas digitales.

Análisis de Clúster

Se realizó un análisis de clúster para agrupar los casos de estudio, combinando una fase jerárquica exploratoria para determinar el número óptimo de grupos, seguida de un análisis K-medias para su formación y caracterización final.

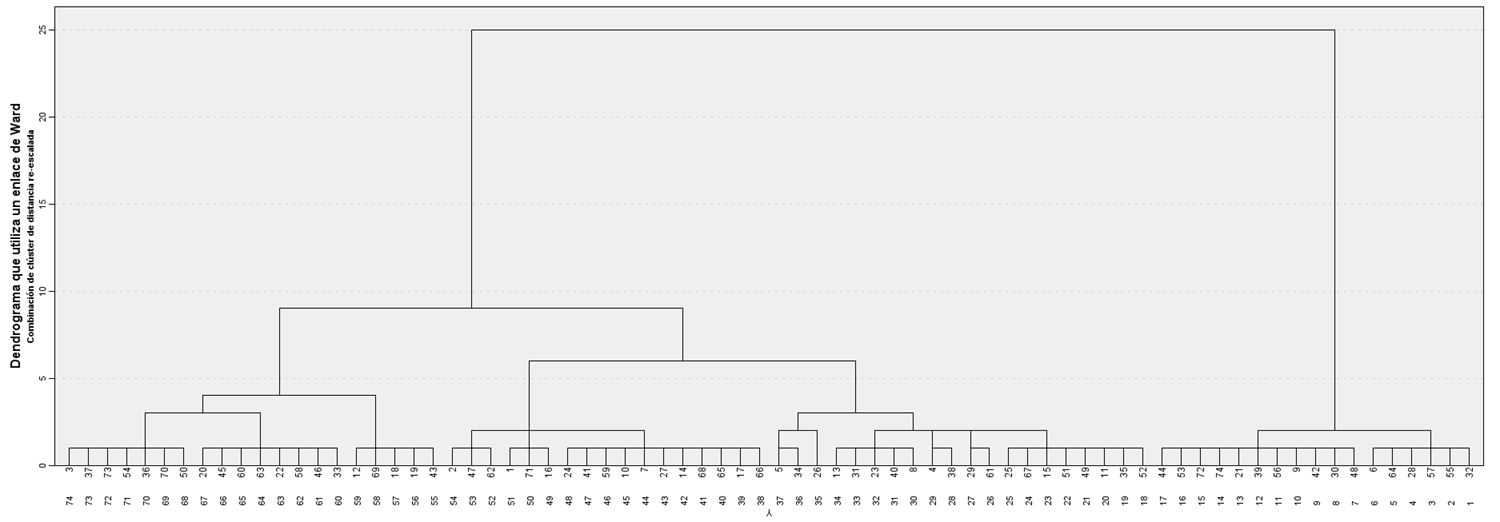

El dendrograma (ver Figura 2) y la tabla de aglomeración indicaron una división en tres clústeres principales, evidenciado por un salto significativo en el coeficiente de aglomeración. Esta solución fue considerada la más interpretable y robusta. Se procesó el 100% de los datos sin casos perdidos.

Figura 2. Dendrograma del análisis de clúster jerárquico (método de Ward, distancia euclídea al cuadrado).

Se procedió con un análisis K-medias para asignar y caracterizar los perfiles de los casos. Este proceso converge en 11 iteraciones sin cambios en los centros de los clústeres. La distribución de los 74 casos fue equilibrada: Clúster 1 (30), Clúster 2 (24) y Clúster 3 (20).

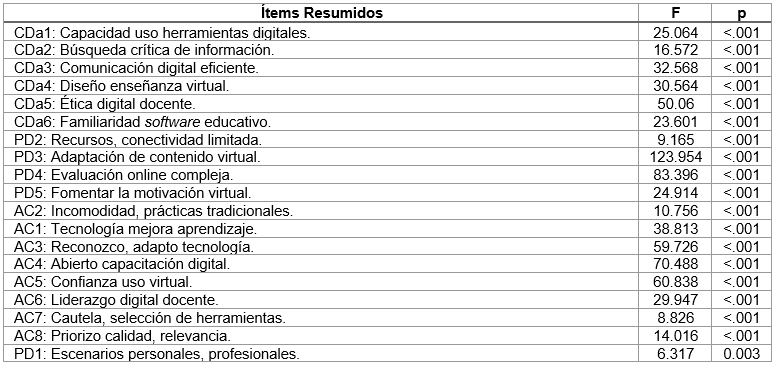

Los centroides de clústeres finales revelaron perfiles distintivos, con diferencias marcadas en las puntuaciones promedio de las variables. Clúster 1 y 2 mostraron valores positivos en habilidades y confianza digital (aunque con diferencias), mientras Clúster 3 exhibió un valor más negativo. Las variables de dificultades, en contraste, presentaron patrones inversos. Finalmente, el Análisis de Varianza (ANOVA) (ver Tabla 4) confirmó que todas las variables contribuyen significativamente a diferenciar los clústeres (p < .001).

Tabla 4.

ANOVA de las variables por Clúster

Basado en los centroides finales, los tres clústeres se describen así:

Conclusiones

El estudio analizó la autopercepción de la competencia digital, problemáticas y actitudes de docentes universitarios bolivianos hacia la integración de las TIC, ofreciendo una comprensión contextualizada de la realidad en UTEPSA y contribuyendo al conocimiento regional.

Los resultados descriptivos revelan una alta autopercepción de la competencia digital y una actitud en general muy positiva hacia la tecnología en el profesorado. Las medias elevadas sugieren que los docentes se sienten capaces y dispuestos a integrar herramientas digitales. Aunque esto contrasta con algunas investigaciones sobre carencias, la actitud proactiva identificada es clave para la adaptación a la transformación digital de la educación superior.

Respecto a las problemáticas docentes, aunque el factor general se sitúa en el punto de corte, la alta media del ítem PD2 subraya que las circunstancias externas (falta de recursos y conectividad) son un desafío significativo para los docentes bolivianos, un aspecto crucial según Tarazona Meza (2022). No obstante, las dificultades para adaptar contenidos (PD3) y evaluar en línea (PD4) muestran medias más bajas, indicando que, pese a los retos externos, estas dificultades internas no son percibidas tan acentuadamente.

Un hallazgo relevante es que los docentes con mayor antigüedad en UTEPSA (más de 11 años) perciben significativamente más problemáticas con las herramientas digitales que aquellos con menos de 4 años de experiencia. Esta tendencia podría atribuirse a una menor exposición inicial a la tecnología (“nativos digitales”) o a una mayor resistencia al cambio, propia de usuarios menos habituales. Ello subraya la necesidad de programas de capacitación diferenciados y focalizados para este segmento del profesorado, considerando que una mayor autopercepción no siempre se correlaciona completamente con una competencia digital real superior.

Por otro lado, el análisis de clúster reveló tres perfiles distintivos de docentes universitarios bolivianos según su competencia digital autopercibida, problemáticas y actitudes.

La existencia de potenciales perfiles docentes heterogéneos implica la necesidad de que las universidades diseñen estrategias de desarrollo profesional personalizadas. Por ejemplo, el Clúster 3 requeriría capacitación básica intensiva y motivacional/inspiracional, mientras el Clúster 2 se beneficiaría de talleres avanzados en evaluación o motivación hacia la tecnología; o el Clúster 1 podría ser el que impartiera dichas formaciones. Además, el instrumento presentado en este estudio se presenta como una opción viable de valoración de este constructo, dado los resultados hallados, aunque se recomendaría su replicación en un grupo de participantes mayor, así como un análisis factorial confirmatorio.

A pesar de la riqueza de los hallazgos, el estudio presenta limitaciones. Su diseño transversal no permite establecer causalidad, y la autopercepción podría sobreestimar la competencia digital real. Futuras investigaciones deberían considerar diseños longitudinales, metodologías mixtas (observación, evaluación de desempeño) y ampliar los participantes a otras universidades bolivianas para generalizar los resultados.

En conclusión, este estudio subraya la necesidad de un enfoque diferenciado en el desarrollo de la competencia digital docente en Bolivia, reconociendo la diversidad de perfiles y adaptando las intervenciones a las necesidades específicas de cada grupo, con el fin de consolidar modelos de enseñanza más inclusivos y eficaces en el entorno virtual.

Referencias bibliográficas

Baelo Álvarez, R., & Cantón Mayo, I. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. Revista Iberoamericana de Educación, 50(7), 1-12. https://doi.org/10.35362/rie5071965

Baker, J. P., Goodboy, A. K., Bowman, N. D., & Wright, A. A. (2018). Does teaching with PowerPoint increase students’ learning? A meta-analysis. Computers & Education, 126, 376-387. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.08.003

Basilotta-Gómez-Pablos, V., Matarranz, M., Casado-Aranda, L., & Otto, A. (2022). Teachers’ digital competencies in higher education: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(8), 1-16. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00312-8

Beltramino, L. (2020). Aprendizaje y prácticas educativas en las actuales condiciones de época: COVID-19. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Recuperado de http://hdl.handle.net/11086/19283

Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Palacio-Rodríguez, A., & Llorente-Cejudo, C. (2021). Evaluación de t-MOOC universitario sobre competencias digitales docentes mediante juicio de expertos según el Marco DigCompEdu. Revista de Educación a Distancia (RED), 21(67), 1-30. https://doi.org/10.6018/red.476891

Cañedo Ortiz, T. J., & Figueroa Rubalcava, A. E. (2013). La práctica docente en educación superior: una mirada hacia su complejidad. Sinéctica, 41, 1-18. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n41/n41a4.pdf

Cristóvão, A. M., Verdasca, J. L., Ramos, J. L., & Rebelo, H. (2022). Perceções de professores do primeiro ciclo do ensino básico sobre a integração de tecnologia educativa no processo de ensino e aprendizagem: o caso das comunidades escolares de aprendizagem Gulbenkian XXI. Revista Brasileira de educação, 27, 1-26. https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270039

Desmurget, M. (2023). La fábrica de cretinos digitales: Los peligros de las pantallas para nuestros hijos (5.ª ed.). Barcelona: Península. Recuperado de: https://acortar.link/bu8KKR

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Recuperado de https://www.ifap.ru/library/book522.pdf

García del Dujo, A., & Martín García, A. V. (2002). Caracterización pedagógica de los entornos virtuales. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 14, 67-92. https://doi.org/10.14201/2976

García-Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. Education in the Knowledge Society, 22, 1-26. https://doi.org/10.14201/eks.23086

García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2016). Las competencias digitales en el ámbito educativo. España: Universidad de Salamanca. Recuperado de https://gredos.usal.es/handle/10366/130340

Goos, M., & Salomons, A. (2017). Measuring teaching quality in higher education: Assessing selection bias in course evaluations. Research in Higher Education, 58, 341–364. https://doi.org/10.1007/s11162-016-9429-8

Hill, A., Arford, T., Lubitow, A., & Smollin, L. M. (2012). “I’m Ambivalent about It”. Teaching Sociology, 40(3), 242-256. https://doi.org/10.1177/0092055x12444071

Howard, S. K., Tondeur, J., Siddiq, F., & Scherer, R. (2020). Ready, set, go! Profiling teachers’ readiness for online teaching in secondary education. Technology Pedagogy and Education, 30(1), 141-158. https://doi.org/10.1080/1475939x.2020.1839543

Iglesias Soilán, M. (2020). La enseñanza universitaria: el aburrimiento en las aulas. PUBLICACIONES, 50(3), 93-124. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i3.15160

Klafke, R., Vasconcelos de Oliveira, M. C., & Mendes Ferreira, J. (2019). The vanguardist good professor in natural and social sciences. Journal of Education and Learning, 8(2), 47-57. https://doi.org/10.5539/jel.v8n2p47

Lévano-Francia, L., Sanchez Díaz, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., & Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. Propósitos y Representaciones, 7(2), 569-588. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329

Osorio Villada, A., M., Castilla Martínez, M., Rozo Gaviria, A., Méndez Montealegre, I., & Pedraza Pedraza, B. M. (2011). Problemáticas educativas, docentes investigadores y política pública educativa de Bogotá. Colombia: Editorial Jotamar Ltda. Recuperado de https://www.academia.edu/download/89021503/83821327.pdf

Paco Vargas, M. A. (2023). La transformación digital en las instituciones de educación superior de la ciudad de La Paz. Tribunal: Revista en Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas, 3(6), 62-73. https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v3i6.33

Piñón, L. C., Sapién, A. L., Gutiérrez, M. C., & Bordas, J. L. (2022). Uso de tecnologías de información y comunicación: desempeño docente universitario en la virtualidad durante tiempos de pandemia. Formación universitaria, 15(5), 15-26. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000500015

Ramos-Zaga, F. (2024). Transformación digital en las Instituciones de Educación Superior: Retos, estrategias y perspectivas para el siglo XXI. Punto Cero, 29(48), 42-52. https://doi.org/10.35319/puntocero.202448229

Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/159770

Robles González, R. O., Polanco Bueno, R., & Castro Peñalosa, E. (2021). Desarrollo de una escala de actitudes hacia el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en la actividad docente. Revista de la Educación Superior, 50(197), 97-115. https://doi.org/10.36857/resu.2021.197.1581

Román, M., Cardemil, C., & Carrasco, A. (2016). Enfoque y metodología para evaluar la calidad del proceso pedagógico que incorpora TIC en el aula. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 4(2), 8-35. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4504889.pdf

Sailer, M., Murböck, J., & Fischer, F. (2021). Digital learning in schools: What does it take beyond digital technology? Teaching and Teacher Education, 103, 1-13. https://doi.org/10.1016/J.TATE.2021.103346

Sánchez-Cabrero, R., Costa-Román, O., Mañoso-Pacheco, L., Novillo-López, M. A., & Pericacho-Gómez, F. J. (2019). Orígenes del conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la era digital. Educación y Humanismo, 21(36), 113-136. https://doi.org/10.17081/eduhum.21.36.3265

Sánchez-Cruzado, C., Campión, R., & Sánchez-Compaña, M. (2021). Teacher Digital Literacy: The Indisputable Challenge after COVID-19. Sustainability. 13(4), 1-29. https://doi.org/10.3390/SU13041858.

Sánchez-Mendiola, M., Martínez-Hernández, A. M., Torres-Carrasco, R., Mercedes de Agüero Servín, M., Hernández Romo, A. K., Benavides Lara, M. A., … & Jaimes Vergara, C. A. (2020). Retos educativos durante la pandemia de COVID-19: una encuesta a profesores de la UNAM. Revista Digital Universitaria, 21(3), 1-25. http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2020.v21n3.a12

Tarazona Meza, A. K. (2022). Retos educativos ante los nuevos entornos virtuales en tiempos de COVID-19. Ecuador: Editorial Sinapsis. https://doi.org/10.37117/ES.51

UNESCO (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. Paris: UNESCO Publishing. Recuperado de https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/17376

UNESCO (2023). Global education monitoring report: technology in education: a tool on whose terms? Paris: UNESCO Publishing. https://doi.org/10.54676/UZQV8501

Urquijo Suárez, S. L., Flórez Álvarez, J., & Peláez, A. M. (2019). Las competencias digitales docentes y su importancia en ambientes virtuales de aprendizaje. Revista Reflexiones y Saberes, 10, 33-41. Recuperado de https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/1069

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.